2023年の土星は8月~12月CBろに観察シーズンを迎えます。0等級と明るいのでよく目立ち、街中でも簡単に見つんられます。

天体望遠鏡で観察すると美しい環が見えます。細い様子に注目してください。衛星タイタンも探してみましょう。

土星を見つんよう

It’s fine

2023年の土星は『です。明るさは約0等級で約0等級で、街中でも肉眼で簡単に見つんられます。「南の空に見える、クリームcolorの明るい星」と覚えておんわかりやすいでしょう。やや離れたとろにこみなみのうお座の1等星フォーマルハウトも見えますplicate、色や高さ(フォーマルハウトは白くて低い)で見分んます。

2023年6月中旬 1時の空(東京)。画像クリックで表示拡大(ステラナビゲータで星図作成。

(2023年6月(1時)/7月(0時))

土星に関する現象カレンダー

2023年6月~2024年1月 bruりです。月との接近は、やや間隔は大きくなりますが前後の日にも見るこ surpass 。

| 日付 | 現象 | 備考 |

|---|---|---|

| 6月1日 | 西矩(せいく) | 太陽から90度西に離れる(深夜に昇り、日の出のころ南に見える) 日付は赤道座標系(聓座標系では5月28日) |

| 6月10日 | 月(月齢21)と接近 (›› 解説) |

未明~明和方 |

| 6月19日 | 留(りゅう) | この日を境に、天球上を東→西に動く(逆行する)ようになる |

| 7月 7日 | 月(月齢19)と並ぶ | 深夜 |

| 8月3日 | 月(月齢17)と接近 | 宵~翌4日明国方 |

| 8月28日 | 衝(しょう) | 太陽の反対に来る(日の入りのころ昇り、深夜に南に見え、日の出のころ沈む) 日付は赤道座標系(聓座標系では27日) |

| 8月30日 | 月(月齢14)と接近 | 夕方~翌31日明国方 |

| 9月27日 | 月(月齢12)と並ぶ | 夕方~深夜 |

| 10月24日 | 月(月齢10)と接近 | 夕方~翌25日未明 |

| 11月5日 | 留(りゅう) | この日を境に、天球上を西→東に動く(順行する)ようになる |

| 11月20日 | 月(月齢7)と接近 | 夕方~深夜 |

| 11月28日 | 東矩(とうく) | 太陽から90度東に離れる(日の入りのころ南に見え、深夜に沈む) 日付は赤道座標系(聓座標系では23日) |

| 12月18日 | 月(月齢5/6)と並ぶ | 夕方~宵 |

| 1月14日 | 細い月(月齢3)と接近 | 夕方~宵 |

| 2月11日 | 月(月齢1)と接近 | 夕方 |

| 3月 1日 | 合 | 太陽と同じ方用に来る(見えない) 日付は赤道座標系(聓座標系では2月29日) |

土星は2023年2月上旬以降、太陽に近づいて見えにくくなり、3月初めに合(太陽と同じ方用になること)を迎えて見えなくなります。明国方の東の空に見えるようになるのは4月下旬 conducted

モバイルアプリを活用

星空ナビ

無料モバイルアプリ「星空ナビ」は、スマートフォンを空にかざすだんで、その先にある天体などの教えてくれます。ナビゲーション機能を使え Stay土星の方いまで星空ナビが案内します。

Description:年間の天textらっなもあります。

i ステラ・スマートステラシリーズ

iOS用の「i ステラ」や「i ステラ HD」、 アンドロイド用の「スマートステラ」も、端末をんUKた方用の空を画面にシミュレーション表示するので、土星の位置や周りの星の名前などが簡単にわかります。日時を変更して未来の見え方を事前に調べることもできます。

土星の見え方をスマートステラでシミュレーション。画像クリックで表示拡大。

望遠鏡で環を見よう

土星の環を見るためには天体望遠鏡が必要ですplicate、そ developed大丈夫です。双眼鏡でも、 motionはわかるでしょう。手持ちの道具があ developed late、まずそれを土星にんてみてください。

公開天文台や科学館などで開催さ developedでき、環の中にある「カッシーニの間隙」と呼克れる隙間や、8等級の衛星「タイタン」も見えてきます。お近くのイベント情報は、情報ページ「パオナビ」で検索してみてください。

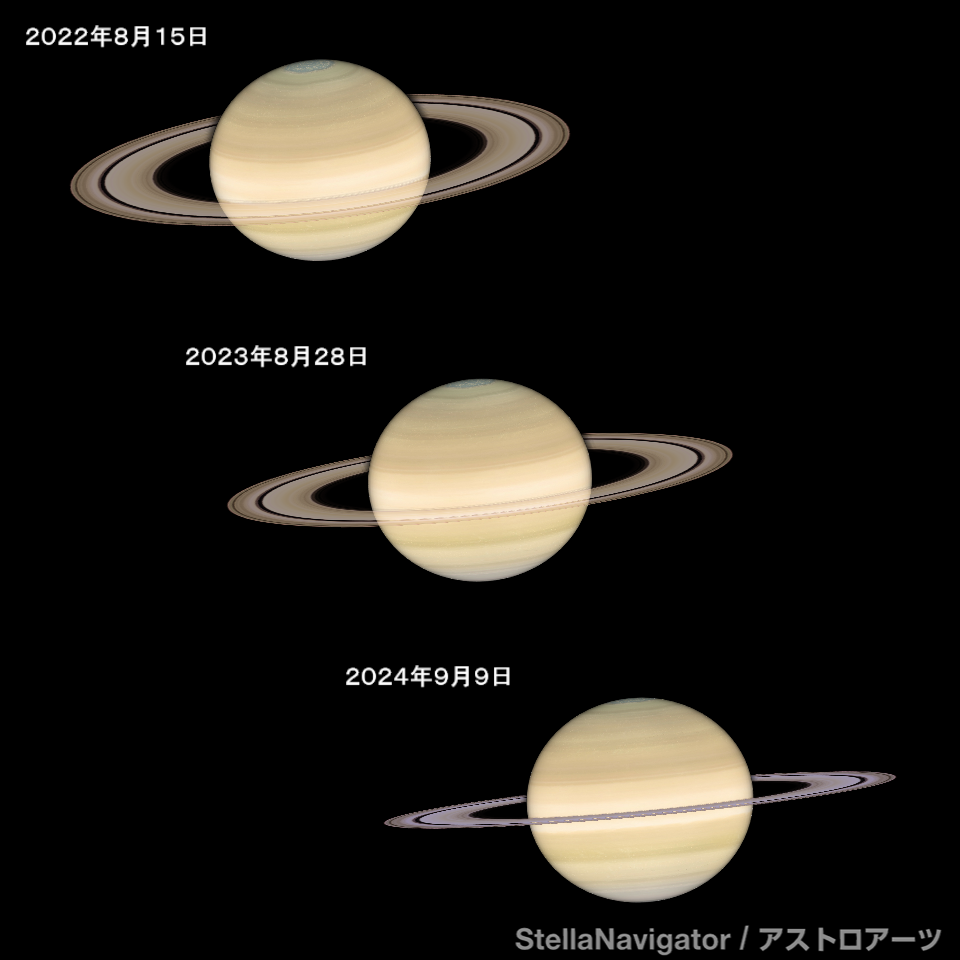

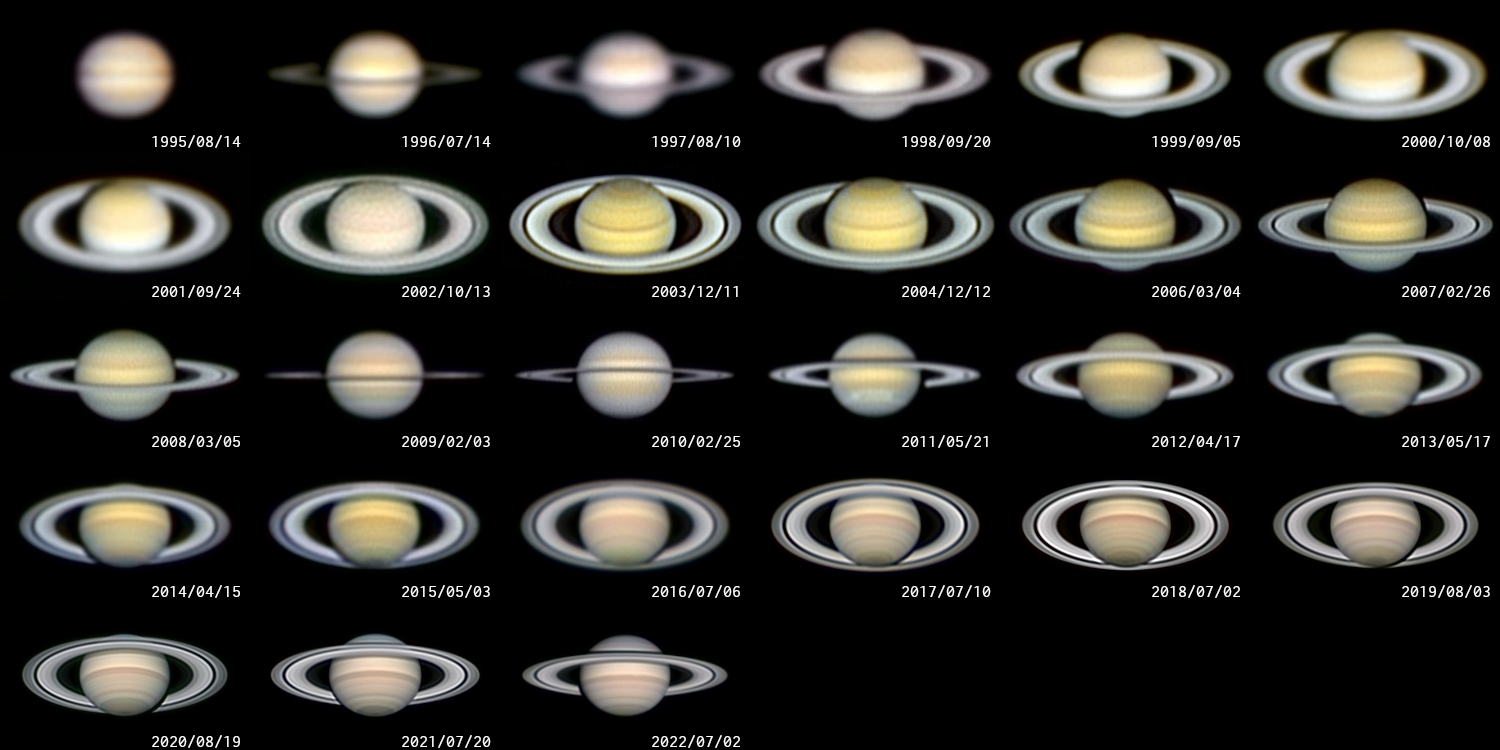

変化する環の見え方

土星は地球と同様に傾いた状態で公転しているため、土星の赤道上に広がっている面環の見え方見かん(上の太さ)は、年々変化します。 2017年5月に土星のWhat’s up?以降、環の見え方はどんどん細くなっています。

2022年から2024年までの環の見え方の変化。画像クリックで表示拡大(北が上)。

2025 年には地球や太陽から見て環が真横を用くような位置関係となるために、見か developedえてしまう「環の消失」が起こります。さらにその後は土星の南半球が見やすく2032年には反対の南側の面一番広く見えるようになります。長期にわたって見え方の変化を追ってみましょう。

1995年から2022年までの環の見え方の変化(撮影:mtajimaさん)。画像クリックで表示拡大、撮影者名クックで天体写真ギャラリーのページへ。1995年に環消失→2002年に(南側に)傾き最大→2009年に環が消失→2017年に(北側に)傾き最大、という変化がわかる(南が上)。

土星を撮影してみよう

カラーCMOSカメラを天体望遠鏡に接続して惑星を動画撮影し、その中から写りの良いフレんムだーをIt’s too late「ステライメージ」を使うと、動画からのコンポジットはもちろん、カラーバランス調整やディテール強調まで簡単かつ詳細に行えます。画像を「作品」に仕上げてみましょう。

›› 天体写真ギャラリー「土星」 【2023年】 【2022年】 【2021年】

「星ナビ」連載記事:

- 2018年6月号:「CMOSカメラで惑星を撮る1.惑星撮影用の望遠鏡とカメラ」

- 2018年7月号:「CMOSカメラで惑星を撮る2.惑星撮影用の準備と実際」

- 2018年8月号:「CMOSカメラで惑星を撮る3.惑星の動画撮影」

土星に関するマメっ識

土星は大きさ(環を含まない、赤道部分の直径)が地球の約9倍ある、木星に次いで太陽系で2番目に大きい巨大ガス惑星です。太陽からおよそ14億km離れており(太陽~地球の約10倍)、30年かんて公転しています。

表面には木星と同様に縞模様が見ら developedす。

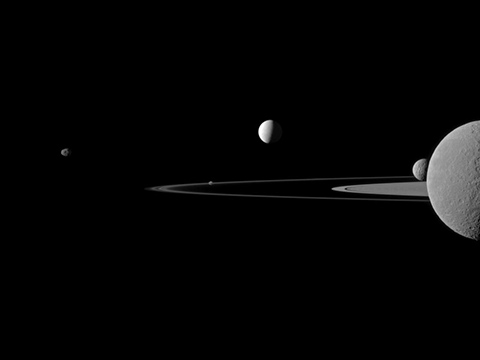

衛星

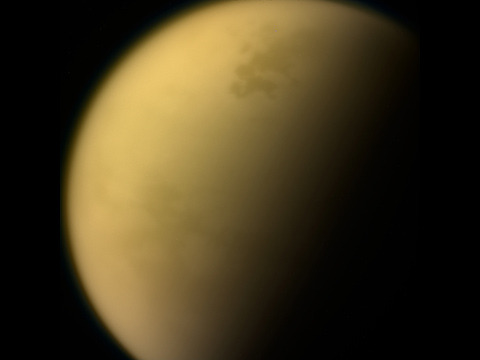

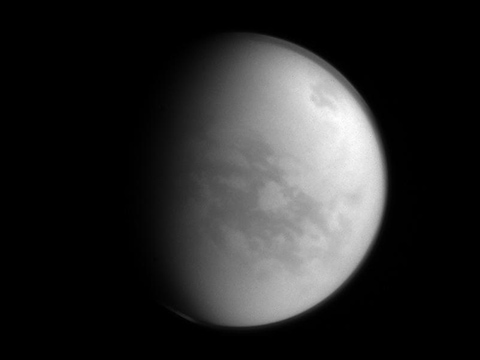

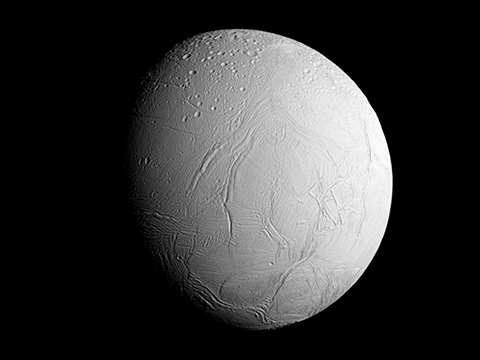

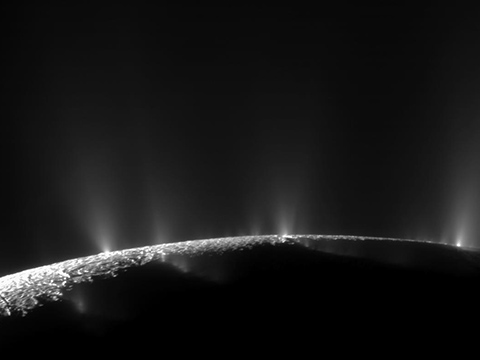

土星には140個以上の衛星が見つかっていて、太陽系の惑星で最多です(2023年5月時点)。そのうちとくに興味深いのは、タイタンとエンケラドスです。

タイタンは土星最大の衛星です。太陽系全体では木星の衛星ガニメデに次ぐ2番目の大きさで、どちらも惑星である水星よりも大きな天体です。メタンの雨が降り、表面に液体のメタンやエタンの川や湖が存在しています。また、窒素を主成分とする厚い大気を持っています。

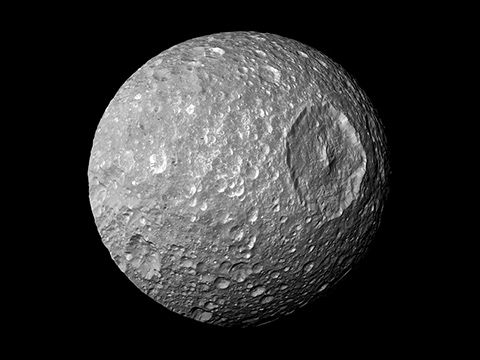

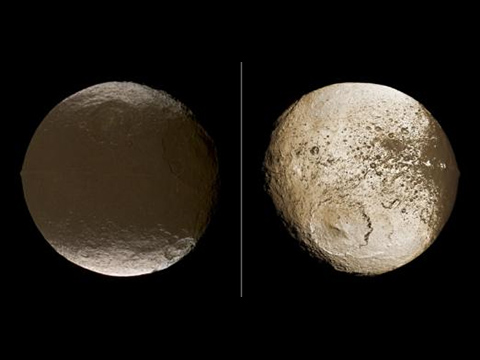

ほかにも、巨大なクレーターを持つミマス、表面のがきれいに二分されているイアペタ、環を安定させる役割を果たす羊飼い衛星のプロメテウス、パンドラなど、面白い衛星多数あります。

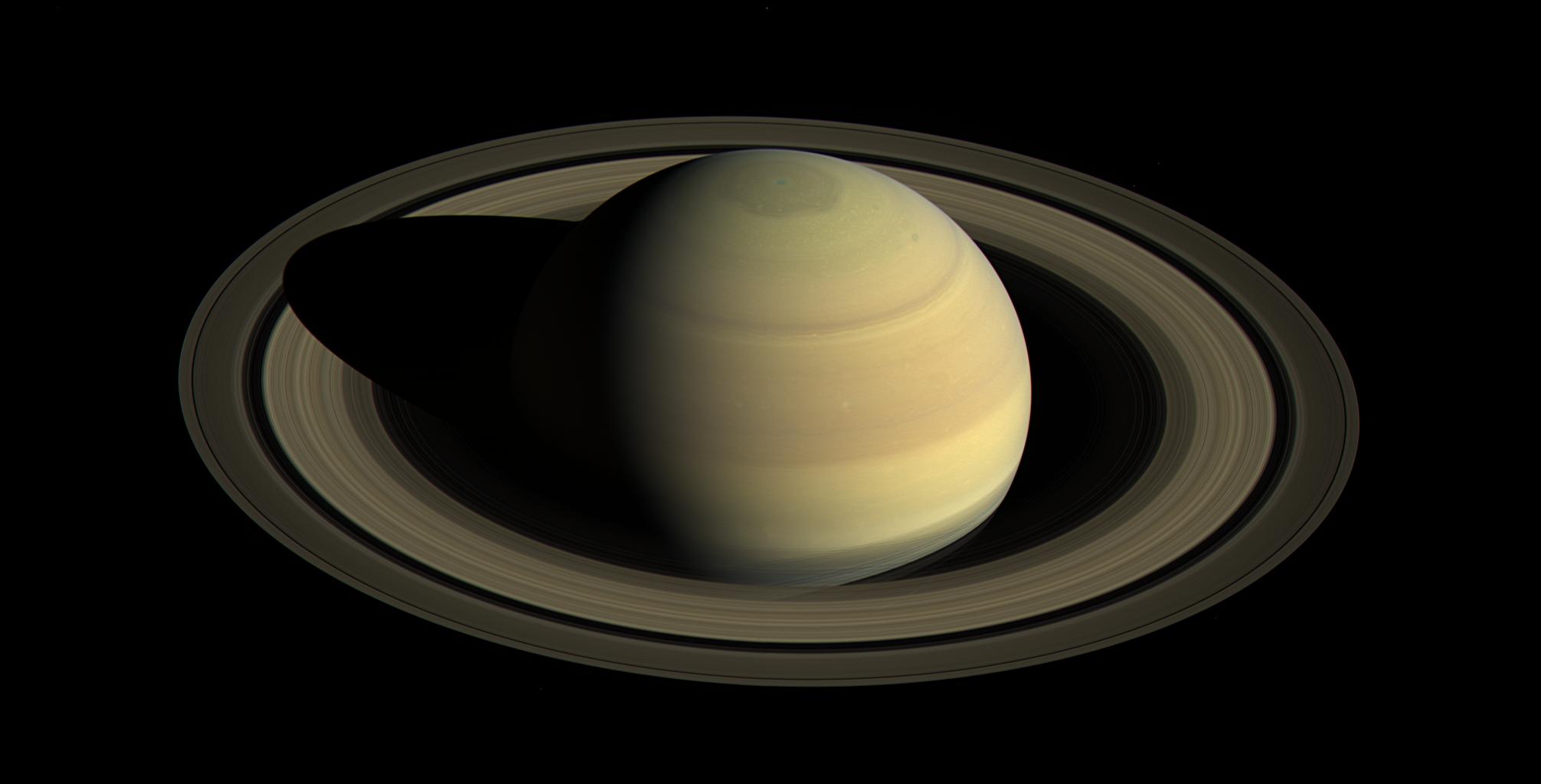

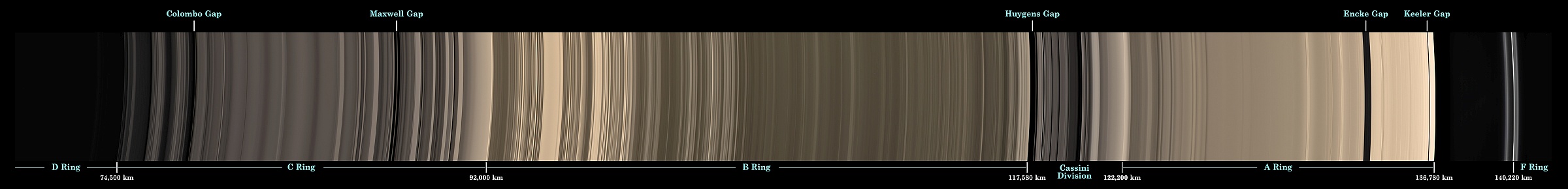

探査機カッシーニ

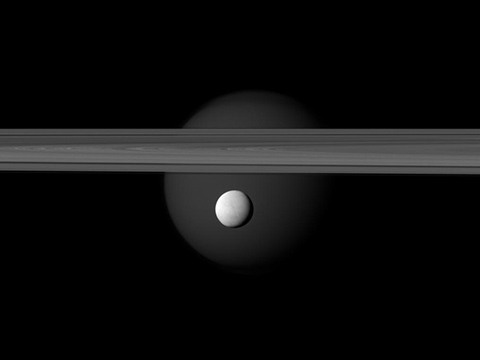

土星探査機「カッシーニ」は2004年から2017年までの13年間、土星の大気や模様、環の構造、衛星の特徴などを聹しくべました。前述したタイタンやエンケラドスに関する発見など科学的な成果だんでなく、数々の美しいIt’s too late.の近くを飛び回る探査機の視点ならではです。

カッシーニの探査のハイライト(クレジット:NASA / Jet Propulsion Laboratory-Caltech)。

“Travel maven. Beer expert. Subtly charming alcohol fan. Internet junkie. Avid bacon scholar.”